なんとなくiPhoneを選んじゃうんだけど、スマホって何が違うんだろうか。

確かにiPhoneは全体的にまとまった性能をしていて、圧倒的ブランド力のある素晴らしいスマホです。だけど、その性能が本当に必要なのか考えたことはあったでしょうか。僕はあんまり考えていませんでした、ごめんなさい。

本記事では、新しいスマホを購入しようとしている人に確認して欲しいポイントを解説します。

本記事の目次(タップでジャンプ)

スマホの価格

そんなこと言われんでも分かってますがな、という人もいると思います。だけど、最初に確認しないといけないのはやっぱりここ。最近のスマホは価格がどんどん高騰していて、そこそこ良いパソコンが買えちゃうような端末も珍しくありません。ここまで来ると正直引くレベル。

そんな今だからこそ、価格と性能が見合っているか自分でしっかり見極めるのが大切。

ここではスマホのグレードと価格の相場を確認していきましょう。スマホの通常価格は安ければ2万円から、高いと20万円越えまでと幅広いですがざっくり分類するとこんな感じ。

- 2~3万円:ローエンドスマホ

- 4~6万円:ミドルレンジスマホ

- 7~20万円:ハイエンドスマホ

一般的にスマホは処理能力が上がっていくと価格も高くなる傾向があります。処理能力については後述。

次に、各グレードの代表的なスマホを確認しておきましょう。

エントリー

性能とかカメラ画質とかどうでもいいから、とにかく安いスマホが欲しいという方にオススメ。

電話やメールの返信、簡単なブラウジングが基本的な用途であればこのグレードでも問題ありません。最近は、格安なのにそこそこ使えるCPUを搭載していることもあるので侮れないのが恐ろしい。

代表的なスマホというと下記。

- Xperia Ace Ⅲ

- arrows We

- OPPO A55s 5G

XperiaやarrowsはローエンドでもFelica/おサイフケータイが備わっているし、OPPOは高リフレッシュレートに対応した大画面が魅力。

共通しているのは長時間のバッテリー持ち。処理能力が低いから燃費の良さが特徴的です。

ミドルレンジ

価格と性能のバランスが優れている機種が多く、コスパ重視の方にオススメなのがミドルレンジ。

普段使いなら特に不満なく使うことができて、ゲームや写真撮影もそこそこの質が期待できます。ヘビーユーザーでもない限り、ほとんどの人はこのグレードでも十分というのが正直なところ。

代表的なスマホというと下記。

- Redmi Note 11 Pro 5G

- Xperia 10Ⅳ

- arrows Wish2

無線充電以外の付加価値がほとんど搭載されていて、大抵のことはできてしまう優等生なスマホです。

敢えて言うなら、一部のゲームは快適にプレイできなかったり、写真や動画を撮影するカメラ性能がどうしてもハイエンドより劣ってしまうところが明確な弱点でしょう。

フラグシップ

裏切られなくない、これを選んでおけばとりあえず間違いないのが最高級品のハイエンドスマホ。

その時代の最強CPU、無敵のカメラ、豊富な機能を備えているので購入した方に最高の体験をさせてくれます。お金に余裕があるなら迷わずに買ってしまって大丈夫。

代表的なスマホというと下記。

- iPhone 13

- Google Pixel 6

- Galaxy S22

このグレードになると避けて通れない問題が価格。型落ちのパソコンならお釣りが返ってくるぐらいの金額が普通の世界。キャリアが分割払い表記にして分かりにくくする気持ちも正直分かります。

けど、それだけのお金を支払う価値があるのもまた事実。

スマホと過ごす時間は家族よりも長い

スマホは現代を生きるためには必須のデバイスになっています。良くも悪くも。

道行く人や電車で隣に座っている人を見てください。老若男女問わずディスプレイと睨めっこしている人ばかりということにもう気付いていると思います。職場の人や友達、もしかしたら家族よりも長い時間一緒にいる存在はスマホかもしれません。

もはや、スマホは人生の相棒と言っても過言ではないでしょう。そんなスマホだからこそ、自分にどんなスマホが向いているのか真剣に考えてみてもいいはず。

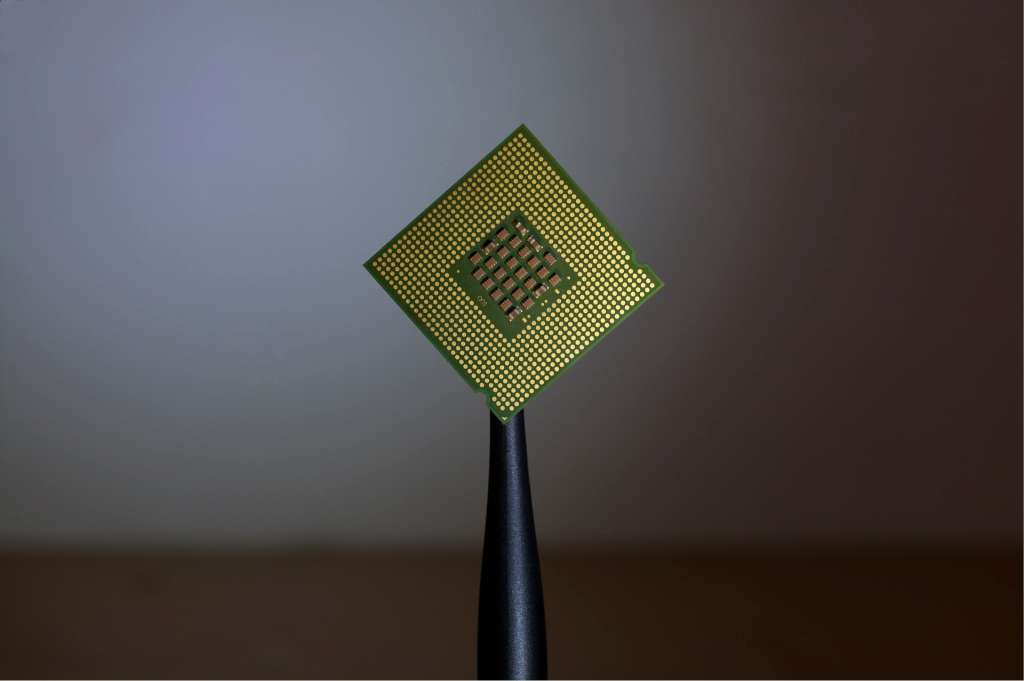

スマホのCPU

上で処理能力について触れましたが、スマホの性能を決定づける重要なパーツがCPU。

スマホの動作がいかに快適になるかはこのパーツに掛かっています。基本的には数字が大きければ大きいほど高性能なので、見方さえ分かっていれば難しくはありません。

また、よく使われているCPUはQualcomm社のSnapdragonシリーズですが、一部のスマホはメーカー独自のを搭載している場合があります。代表的なのが下記。

- Snapdragonシリーズ(Androidスマホ全般)

- Apple Aシリーズ(iPhone)

- Helioシリーズ(Androidスマホ全般)

- Dimensityシリーズ(ハイエンドスマホ)

- Exynosシリーズ(Galaxy)

- Kirinシリーズ(Huawei)

スマホの処理能力を分かりやすくするために使われるのが、AnTuTu BenchmarkやGeekbenchなどのベンチマークアプリ。アプリで計測した結果の評価点で、そのスマホのグレードを判別するのが一般的です。

ローエンド(AnTuTu Benchmarkスコア 25万前後)

Snapdragonなら400番台のスマホがこれに該当。簡単なブラウジングやネットショッピングなら問題ありませんが、それ以上の動作はあまり期待できない感じの性能となります。

メリットを挙げるなら消費電力が小さいのでバッテリー持ちが良いところ。

ビジネス用途がメインの人は長時間使っても充電を気にしなくていいから嬉しいかもしれませんね。

ミドルレンジ(AnTuTu Benchmarkスコア 35万前後)

Snapdragonなら600番台のスマホがこれに該当。パフォーマンスのレベルが全体的に高くて、普段使いならストレスを感じることはないでしょう。

起動できないアプリもほとんどなく、軽い3Dゲームなら普通に遊べる性能。あの原神も画質設定を落とせばそれなりに動いてくれるので暇つぶしとして楽しむことができます。

個人的にはAnTuTu Benchmarkスコア30万点が最低限のライン。それ以下は買いません。

ハイエンド(AnTuTu Benchmarkスコア 50万点以上)

Apple AシリーズやSnapdragon800番台のスマホがこれに該当。このグレードのスマホなら最新の3Dゲームも快適にプレイすることができるのでヘビーユーザーも安心できます。

普段使いでもミドルレンジと並べて比較すると、画面の切替などで秒単位の差を感じます。

デメリットは消費電力と発熱問題が挙がります。長時間ゲームをすると本体がホカホカになるし、バッテリー持ちも悪化する傾向。各メーカーが改善に取り組んでいますが、まだまだ切り離せない感じ。

スマホのカメラ

スマホの普及によって市場を大きく失ったのがカメラ業界。簡単にそこそこ綺麗な写真が撮れるようになって、写真撮影しかできないコンデジのようなカメラをわざわざ購入する人はほとんどいなくなりました。

スマホで撮影した写真をSNSにアップするのは当然、なんだったらYoutubeの動画撮影もスマホを使うのが普通。

気軽に思い出を残すためにもカメラ性能には拘りたいところです。そのために知っておくべき点が下記。

- 画角

- 画素数

- センサーサイズ

- F値

カメラ性能はさすがに本格的な一眼レフには勝てないし、ソフトウェアの完成度によっても写真の仕上がりは変わってくるので知識ぐらいに知っておけば大丈夫です。

レンズ

写真を撮影したときに写る範囲は、スマホに搭載されているレンズに左右されます。超広角カメラならより広く、望遠カメラなら狭いけどより遠くのものまで撮影することが可能。レンズの数が多いほど、バリエーション豊富な写真が撮影できるということになります。

とはいえ、多すぎるとそれはそれで邪魔だからスマホに搭載しているカメラは基本的に下記の4つ。

- 広角カメラレンズ(フルサイズ換算25mm前後)

- 超広角カメラレンズ(フルサイズ換算14mm前後)

- 望遠カメラレンズ(フルサイズ換算100mm前後)

- マクロカメラレンズ

格安スマホの場合、超広角カメラや望遠カメラを搭載していないことも珍しくありません。逆に、高級スマホになると望遠レンズが光学ズームに対応している機種もあります。

色々な写真が撮影したい人は、スマホにカメラがいくつ搭載しているか確認しましょう。

F値

レンズに関わることで大事な情報がもうひとつ。それがF値と呼ばれる数値。

この数値が少ないほど一度に取り込む光の量が多くなるので、暗所でも明るい写真を撮影することができます。一般的に、スマホに搭載されているカメラのF値は2.0ぐらいものが多くて、これが結構優秀。

写真好きの人が持っているデカい一眼レフカメラ。あれを購入するときにレンズも付属するとがあるんですが、そのレンズのF値は3.5から5.6。そんなレンズでも定価5万円ぐらいなので、スマホカメラの凄さがなんとなく伝わると思います。

画素数

画像を構成している点の数のことで、数が多いほど高画素と呼ばれます。中華スマホが1億800万画素とかで画素数マウントを取っていますが、高画素の方が絶対に良いわけでもありません。

高画素カメラの写真はノイズが発生しやすく、画像のファイルサイズが通常より何倍も多くなります。

プロ御用達の一眼レフカメラでも画素数は2000万前後なので、スマホという小さなカメラであまりの高画素はオーバースペック。綺麗に撮影する条件も難しいので、画素数はそこまで拘らなくても大丈夫です。

センサーサイズ

最後に、カメラのセンサーについて軽く解説します。

写真はセンサーが光を感じることで撮影できるんですが、センサーのサイズが大きいほど光をたくさん受け取れるようになります。すると同じレンズでも画角が広くなったり、色鮮やかな表現ができたり、暗所に強くなったするのがメリット。

スマホでよく使われているセンサーサイズは下記。

- 1/2.55型

- 1/1.76型

- 1/1.33型

- 1/1型

スマホの価格が20万円を超える原因のほとんどはカメラにあります。スマホでもっと綺麗な写真を撮影するために1インチという大型センサーを導入したことによって全体的にコストが増加しているわけです。

とはいえ、スマホで撮影した写真の出来栄えはソフトウェア加工に依存している場合がほとんど。写真に拘りたい人は、カメラスペックよりも過去の作例を先に調べたほうが参考になります。

スマホのバッテリー

スマホの心臓ともいえる部分で、バッテリーがなくなったらスマホはただの鉄の塊となります。だから、バッテリー容量やバッテリー持ちは大事という話。

バッテリー容量が大きいほど長時間使用することができて、最近は4,000から5,000mAhの大容量バッテリーを搭載することが多くなってきました。過去に当ブログで計測したスマホのバッテリー持ちの実績が下記。

- Xperia 10Ⅳ(60Hz):20時間52分

- Redmi Note 11(90Hz):18時間7分

- OPPO Reno7 A(90Hz):15時間41分

- Redmi Note 11 Pro 5G(120Hz):12時間30分

- Redmi Note 10 Pro(120Hz):12時間5分

- POCO F4 GT(120Hz):10時間18分

同じ容量でもバッテリー持ちに差がでるのはCPU、ディスプレイサイズ、リフレッシュレートが主な要因。高性能になったり、画面が大きくなったり、画面の切替わる速度が速くなると消費電力が上がって燃費が悪くなります。

今もなお省電力化が進められているので、最新のものはバッテリー持ちが向上し続けています。ちょっと電池の減りが早いなと感じている人は買い替えを検討するのがオススメ。

スマホのディスプレイ

スマホを使っているときは基本的に画面を凝視してるわけだから、使い心地や美しさに直結するディスプレイの質については多少気にしてもいいポイントになります。

具体的に確認するべきところは下記。カタログにも明記されることが多いので見つけやすいと思います。

- 種類

- 解像度

- リフレッシュレート

ただ、スマホディスプレイは日々進化しまくっているので、正直そこまで違いがありません。ディスプレイスよりも処理能力、カメラ性能、バッテリー持ちを優先した方がいいでしょう。

ディスプレイの種類

主にスマホのディスプレイで使われているのは液晶と有機ELの2種類。一昔前は液晶がメインだったけど、最近はミドルレンジでも有機ELが大半になってきたのでシェアは覆されています。

両者を比較すると、有機ELの優れているところはタッチ感度が良かったり、黒色の綺麗だったり、視野角が広いところ。逆に、液晶の優れているところは価格が安かったり、高輝度で外でも画面が見やすいところ。

高級品の有機ELディスプレイのほうががいいんでしょ、と思われそうだけど最近の液晶ディスプレイは質が良くて劇的な違いがありません。視野角も広いし、コントラストは好みの問題。

ディスプレイの解像度

これはカメラの画素数と同じで、そこまで気にかけるべき数字ではありません。

スマホの解像度は720pから4Kまで幅広く用意されていて、よく使われているのはFHDクラスのディスプレイ。スマホの小さな画面で4Kが必要かという疑問はありますが、見比べるとそれなりに違いが分かるようです。

とはいえ、僕はRedmi Note 11 Pro 5Gをメインにしていますが、6.7インチの大画面でも2,400×1,080(FHD+)あれば十分な気がします。スマホに4K解像度はオーバースペック気味。

ディスプレイのリフレッシュレート

ディスプレイのスペックで1番重要だと思うのがこれ。1秒間に画面の書き換えが何回可能かを示す数値で、これが大きいほど画面をスクロールしたときやゲーム画面の滑らかさが桁違いに良くなります。

通常リフレッシュレートは60Hzのものが多く、ミドルレンジスマホ以上になると最高90Hzや120Hzに対応していることも珍しくなくなってきました。

まだこのヌルヌル画面を体験したことない人はぜひ家電量販店でiPhone13やGoogle Pixel 6に触れてみて欲しい。それぐらい感動できるから高リフレッシュレートに対応したディスプレイができればオススメ。

その他

スマホには動作や使いやすさ以外にも、普段使いを便利にしてくれる機能が用意されていることがあります。それを付加価値なんて呼び方をしたりするんですが、具体的には下記。

- デュアルSIM

- 無線充電

- Felica/おサイフケータイ

- microSD対応

- 顔/指紋認証

- 防水防塵

デュアルSIM

SIMカードを2枚挿入することで複数の電話番号をスマホ1台で管理することができます。プライベートと仕事で電話番号を別に管理したい人に人気の機能。

ちょっと前まではデータ通信SIMと音声通話SIMを分けることで通信費を安くする人もいたんですが、ahamoなどの登場で敢えて複数のSIMカードを運用するメリットは薄れた感じはします。

ただ、通信障害など不測の事態に備えて、別キャリア回線を用意しておいてもいいかもしれません。

無線充電

スマホの充電にケーブルを使っている人がほとんどだと思いますが、無線充電に対応していればスタンドに置くだけで充電することが可能。

わざわざコードを探してスマホまで引っ張ってくる必要もなくなるし、机の上やベッド周りから充電ケーブルがなくなるので部屋全体がスッキリとした印象になります。

備えているのはハイエンドスマホばかりなので、iPhone以外の端末を使っている人は確認が必要。

Felica/おサイフケータイ

日本ではsuicaを始めとした交通系ICカードの普及がどこの国よりも進んでいて、駅だけじゃなくコンビニや自販機でも使うことができるのでおサイフケータイの利便性はものすごく高いです。

国内メーカーは消費者ニーズを理解しているからどの機種でも対応しているんですが、海外メーカーだと意外と対応していないことが多いので注意。前のスマホで使っていた人ほどスマホを買い替えるときに拘るポイントがおサイフケータイなんです。この機能はそれぐらい便利。

iPhoneは7シリーズ以降どのモデルでも対応。とりあえずiPhoneという風潮になるのは当然ですね。

microSDカード

最近はスマホの基本ストレージ容量が128ギガになってきたのであまり使われることもなくなりましたが、やっぱり対応していると嬉しいのはmicroSD。

電話帳のバックアップにも使えるし、撮影した写真でストレージが溢れる心配もなくなります。

また、内部ストレージとして認識させればインストールしたアプリを保存することも可能。便利なアプリをたくさん使いたい人やゲームを複数プレイしたい人はmicroSDに対応した端末がいいかもしれません。

顔/指紋認証

昔はロック解除するためにパスコードを設定していましたが、今では生体認証が当たり前になりました。

スマホで使われている生態認証は、主に顔認証と指紋認証の2つ。顔認証はマスクをしていても認識されるようになってきているし、指紋認証なら爆速でのロック解除が可能になります。

どちらかに対応していれば特に問題はないんですが、顔と指紋の両方が使える端末ならより認識がスムーズになるので購入前に確認しおくのがオススメです。

防水防塵

IP57とかIP68のようなアルファベットと数字で表記されているものが防水防塵規格になります。

国内メーカーのスマホは最高クラスの防水防塵を備えていることが多いですが、海外メーカーだとそこまでの性能を持ってないことが普通なので注意が必要。キャリアで購入したから大丈夫って思っていると痛い目を見るかもしれません。

とはいえ、防水防塵に対応していても前提条件が結構シビアなので、どのグレードでも結局は生活防水レベルしかないと思っておいた方がいいです。水に触れさせないのが1番安全。

まとめ

今の市場に出回っているスマホなら、正直どれを選んでもそれなりに使えてしまうので購入しても後悔することはありません。ただ、そのスマホが自分にとってベストな選択肢かはまたちょっと別の話。

スマホは毎年各メーカーから新作が出続けていて全部を把握するのは不可能ですが、必要な機能が分かっていればカタログスペックから絞り込むことができます。

そのために大事なのはスマホを何のために使うのか。電話やLINEをするだけなのか、ネットを見るためなのか、ゲームで遊ぶためなのか、はたまた動画撮影をするのか。スマホの使い方が分かっていれば、おのずと必要なスペックが明らかになります。価格、性能、カメラ、デザインどれを優先してもOK。

スマホはほぼ24時間365日一緒にいる人生の相棒だから、自分の拘りたいポイントを実現してくれるスマホを見つけて充実した毎日を送りたいですね。ガジェらいふでは、実際に触れて感じたことなど色んな視点からスマホを紹介しています。アナタに似合う相棒選びのアドバイスになれたら嬉しいです。

-

【Redmi Note 11Pro 5Gレビュー】待望のおサイフ対応ミドルレンジスマホ

続きを見る

-

【POCO F4 GT レビュー】価格重視のゲーミングスマホ【価格・メリット・デメリットを解説】

続きを見る

-

【Xperia 10Ⅳ レビュー】この軽さ、まるで天使の羽【価格・メリット・デメリットを解説】

続きを見る